白寿祝いののしについて

長寿祝いの基礎知識について

かつて暦を示す方法として「十二支」と「十干」が用いられていました。

十二支は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の十二を年に当てたもの。

十干は中国古代思想における五元素の木・火・土・金・水の五行をそれぞれ兄と弟に分けたもので、甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戌(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)の十をいいます。

この組み合わせで年を表すのがいわゆる干支で、たとえば壬申の乱があった627年は壬申、明治に改元された1868年は戊申です。

この干支が一回りして、おなじ組み合わせに戻るのにかかる期間が60年なのです。

ここから数え年で61歳(満60歳)になり、生まれたときの干支を迎えた者を本卦返りと呼び、赤ん坊に戻ったとするのです。還暦の人に赤い着物を贈る習慣は、この考えに基づいています。

平均寿命が今よりずっと短かった昔、還暦は長生きの一つの目標でした。それゆえ賑々しく祝われたのですが、同時に社寺でお祓いを受けたり、親類や近隣の者を招いて御馳走したりするなど、厄払いに似た儀礼も行ないました。

白寿とは「99歳のお祝い」のことをいいます。

「百」から「一」を引くと「白」となることが由来です。

昔は数え年で祝うのがしきたりでしたが、現在は満年齢で祝うことが多くなっています。

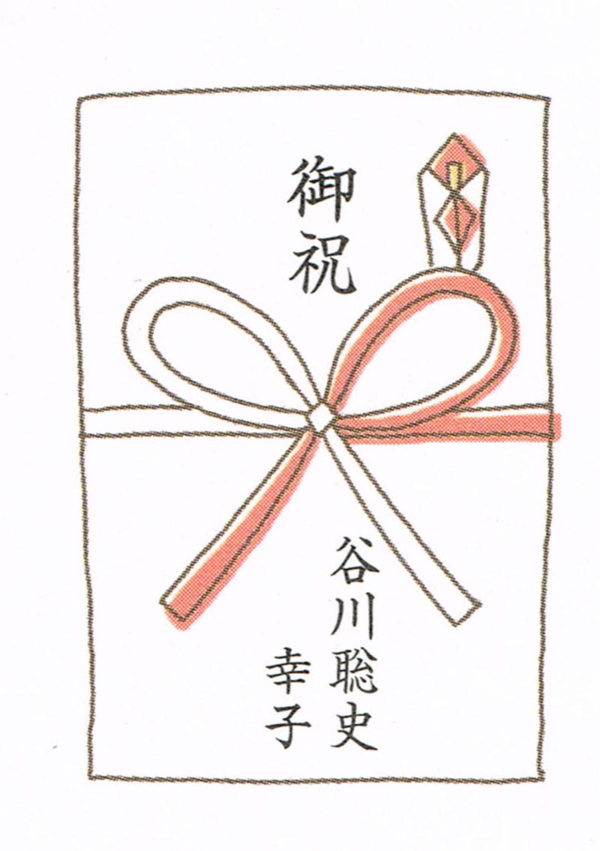

水引、表書き、名前の書き方について

水引:紅白や金銀の蝶結び

のし:あり

表書き/上書き:「敬寿」「賀寿」「祝九十九歳」「白寿御祝」など

表書き/名前:上書きよりやや小さめのフルネーム

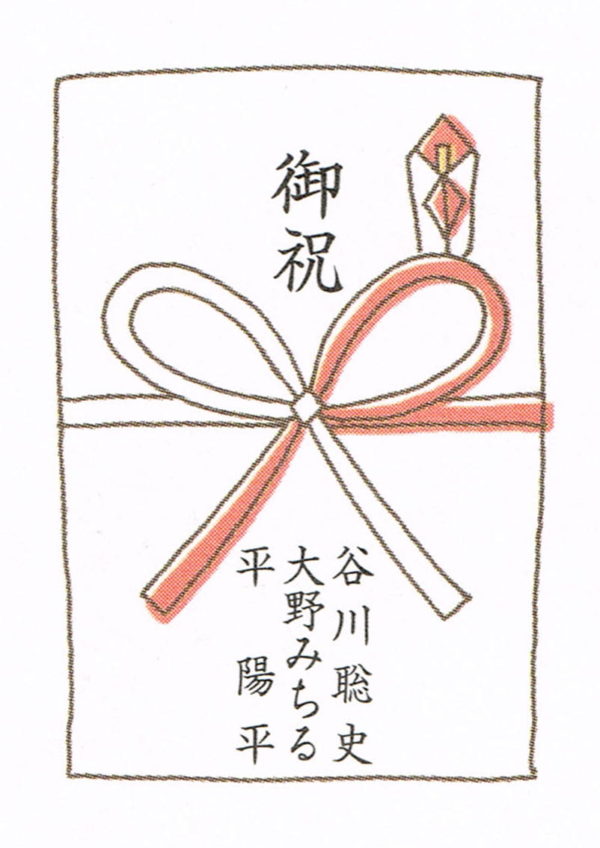

子供一同(3名まで)の名前の書き方について

水引:紅白や金銀の蝶結び

のし:あり

表書き/上書き:「敬寿」「賀寿」「祝九十九歳」「白寿御祝」など

表書き/名前:3名までの連名の場合↓

氏名を真ん中に書きます。右から左へ、目上の人から順に書きます。友人たちで贈る場合はアイウエオ順に。3名まではこの書き方にします。

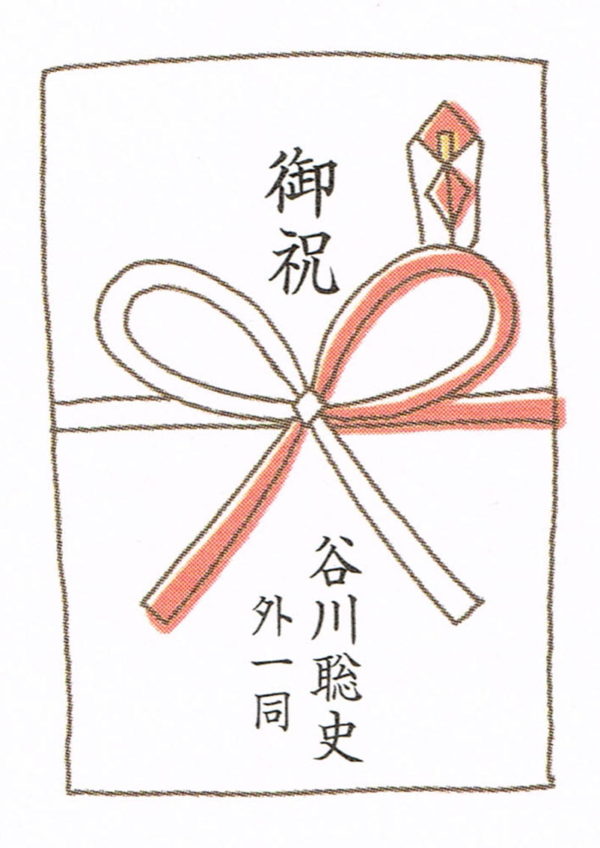

子供一同(4名以上)の名前の書き方について

水引:紅白や金銀の蝶結び

のし:あり

表書き/上書き:「敬寿」「賀寿」「祝九十九歳」「白寿御祝」など

表書き/名前:4名以上の連名の場合↓

代表者の氏名と左下に小さく「外一同」と書き、別紙に全員の名前を書いて中包みに入れます。

夫婦連名の場合の名前の書き方について

水引:紅白や金銀の蝶結び

のし:あり

表書き/上書き:「敬寿」「賀寿」「祝九十九歳」「白寿御祝」など

表書き/名前:夫婦の連名の場合↓

夫はフルネームで、妻は名前だけを夫の位置に揃えて書きます。

お祝いの金額の相場について

高価な贈り物の場合などには、みんなでお金を出し合って贈るのが一般的ですが、大体の相場は以下の通りです。

贈る相手:両親・兄弟の場合・・・2万~5万円

贈る相手:祖父母の場合・・・1万~3万円

贈る相手:親類の場合・・・5千円~1万円

おすすめなプレゼントについて

99歳の白寿の基調色は「白色」になります。

ですので、白寿では、「白色」のセーターやベスト、シャツ、ブラウスといった衣料品がプレゼントによく用いられます。

また、杖、補聴器、老眼鏡、補助器具、電気毛布といった日常生活を快適にする品を選んでください。おしゃれな小物、絵筆といった趣味に生かせる品を贈るのもオススメです。

特に毛布や枕、マッサージ器など、健康に関連したものを贈るのがよろしいかと思われます。

おすすめ出来ないプレゼントについて

冠婚葬祭の贈り物は、現金や品物です。贈り物は、人間関係をスムーズにする、日本の礼儀のひとつでもあります。最近では、そのマナーや慣習もゆるく、薄れつつあります。贈り物のタブーについても、あまり気にする人はいなくなってきています。

とはいえ、せっかくの贈り物でタブーは避けたいもの。知っていけば、相手に不快な思いをさせずに済む、最低限のものをご紹介いたします。

☆ハンカチ・・・ハンカチとは漢字で「手巾(てぎれ)」と書くため、手切れを連想させるので、NGです。また、白いハンカチは別れを連想させるのでタブーとされています。

☆櫛・・・「苦」や「死」を連想させる「くし」は縁起が悪い贈り物です。

☆日本茶・・・弔事に使われることの多い日本茶は、お祝いの贈り物には不適切とされています。しかし、お茶好きな相手へ贈る際には、オシャレなデザインのものを選べば失礼にはあたりません。

☆印鑑・・・印鑑を贈るということは、責任を持てという意味が込められるため、両親や兄弟、上司以外が贈るのは避けた方がいいでしょう。

☆時計・かばん・・・時計やかばんは勤勉を意味するので、目上の人に贈るときには注意が必要です。親しい間柄なら問題ありません。

☆履物・マット類・・・相手を踏みつけるという意味合いから、目上の人に贈る時には注意が必要です。親しい間柄なら問題ありません。

プレゼントを贈る時期について

お祝いを贈る時期は、誕生日の一週間前から誕生日の前日までの間にします。祝賀会がある場合は、当日に持参されても結構です。

お返しの熨斗の書き方について

水引:紅白の蝶結び

のし:あり

表書き/上書き:「内祝」「白寿内祝」「白寿記念」「賀寿内祝」など

表書き/姓名:上書きよりやや小さめのフルネーム(名前の右肩に年齢を入れます)

お返しのマナーについて

長寿の祝いを特別な誕生日のお祝いと考えれば、お返しは特に必要はありません。

とはいえ、長寿にあやかりたいという願いに応え、長寿のめでたさをともに祝うという気持ちから、お返しをしたらいかがでしょう。その場合、それぞれのお祝いに応じたお返しをするのではなく、一律にお礼をします。

☆時期について

お祝いのお返しは、家族が会を主催した場合は引き出物として当日お渡しします。

周囲の人が会を開いてくれて招かれた場合は、後日、記念品を贈ります。

☆金額の相場と記念品について

現金をいただいた場合は、金額の半分から3分の1程度になります。

品物は、おめでたさを表すものがふさわしい品です。一般的には、赤飯や祝い菓子、「寿」の入った紅白の饅頭などが多いようです。

【お返しの品】

赤飯・菓子の詰め合わせ、紅白饅頭、紅白砂糖、かつお節パック、名入れの花瓶など

☆お礼状のマナーについて

長い人生の節目を特に祝ってくれたのですから、感謝の気持ちを率直に表します。

お礼をする相手は、ほとんどが年下の人になるわけですから、自分の気持だけでなく、相手を思いやる言葉を入れたいものです。

本人が手紙を書くのが不自由であったら、身内の人が代わって礼状を出すのがマナーです。

「贈答のルールとお金の事典」より

「冠婚葬祭 お金のマナー便利帳」より

「贈り物とお返しのマナー事典」より

「神事・仏事のしきたり」より

「大人のマナー便利帳」より

「NTT D-MAIL」より